「料理を通じて‘五感’を鍛える」

料理を作る上では「五感を鍛える」ことが重要ではないか。今回の料理実習で強く感じました。実習に参加する我々にとって、どのような食材や調味料を使って、どのように作るのかを教えてくれるのはレシピ。ナビのようなもので必要不可欠ですが、料理の出来栄えを決めるのは、レシピでは表現しきれない「視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚」からなる「五感」も大きな要素ではないのかと。

そうであれば、料理実習に休まず参加して「五感」を鍛え、料理に必要な技術を覚え、料理にまつわる知識を深めれば、自ずと料理センスがにつき、料理も上手くなるはずだ!そんな連想ゲームのようなロジックが頭の中を駆け抜けた実習でもありました。

【実習の概要】

・猛暑がぶり返すと天気予報が繰り返し報じていた7月16日(火)、講師の伊藤先生と我々生徒17名は「ひかりプラザ」に集合し、二ヵ月ぶりの料理実習を行いました。

・今回のキャッチフレーズは「夏こそ酸っぱ辛いスープでシャキッと!」、献立は、夏料理の真打ち「酸辣湯(サンラータン)」が主役、主菜は「肉団子の甘酢あん」、副菜は「胡瓜の辛味漬け」、デザートは「杏仁豆腐」、主食が「白米」からなる、ごく一般的な家庭で作られている中華料理です。中華料理は第27回の実習(2022.10.31)以来でした。

また、野口さんが2022年10月の実習(第28回)以来、久しぶりにお元気な姿を見せ、実習が一段と賑やかなものとなりました。

【実習を支えたメンバー】

・今回の食材調達は、石塚さん、野口さん、廣瀬さん、それに私が担当。

・実習終了後の後片付けチェックは岩下さんと高橋さんが担当しました。

【レシピと「五感」】

・レシピには「五感」が大きく影響する作業が多いと感じました。

・例えば、油で揚げるは「聴覚」、香りを出すは「臭覚」、野菜を添えるは「視覚」などです。

≪肉団子の甘酢あん≫

・とろみのある甘酢あんが絡んだ肉団子と白米との相性は抜群で箸が進む一品。

・何気なく使っている‘とろみ’は「視覚」と「触覚」が肝心、ひき肉を‘粘り’が出るまでこねる時は「触覚」が頼りです。

≪酸辣湯≫

・暑さの中、酸っぱく旨辛い味つけは刺激的でクセになりそう。

・確かに夏の一品だと納得。料理を特徴づける‘酸っぱ辛い’は「味覚」や「臭覚」が決め手です。

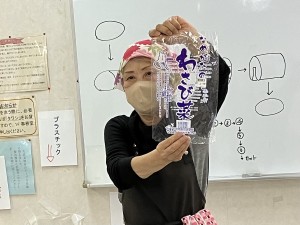

【実習の様子】

・先生の説明、調理テーブル毎の真剣な様子です。

【実習を楽しむ】

・各々のスタイルで料理を楽しんでいる様子です。

【料理の完成】

・完成した料理、調理テーブル毎の満足した様子です。

(文責・写真 昭48沼野義樹)