1.日時 2024年7月21日(日)午後2時00分~4時30分

2.会場 cocobunjiプラザリオンホール(Aホール)

3.出席者 国分寺三田会66名(家族を含む)、稲門会関係19名、出演者関係21名 計106名

4.プログラム

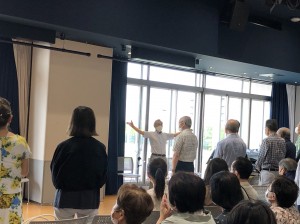

・塾歌斉唱 ピアノ伴奏山田玲子、指揮平林正明会員

・第1部 山田玲子(ピアノ)、佐藤祥子(ヴァイオリン)の演奏

・第2部 雅楽管絃響壇 妙音響の雅楽演奏「源氏物語の音楽」

龍笛 〆野護元、 篳篥 岡庭 健、 笙 佐藤祐介

解説 大学講師・文学研究家 井(いのもと)真弓

・若き血斉唱2回 平林正明会員指揮

梅雨が明け猛暑の中100名を越す方々にご来場頂きリオンホールは熱気に包まれました。塾歌斉唱の前に塩井世話人代表から塾歌の作曲者であり国分寺に住んでいた信時 潔さんの手記の朗読が有り塾歌への熱い思いを語って頂きました。

この後塾歌斉唱を1番のみ歌い、いよいよ演奏開始。

第1部はピアノ・ヴァイオリン演奏で佐藤祥子さんの心地良い音色に耳を傾け外の暑さを忘れさせてもらいました。途中山田玲子さんの解説も入り聞きやすい演奏でした。特にサラサーテのチゴイネルワイゼン(ジプシーの調べの意)はヴァイオリンの演奏では高度の技術を要するもので難度の高い名曲でした。ご本人の事前の解説で指遣い、弾き方等の教示の後見事なテクニックで劇的でありながら哀感漂う演奏で感激しました。最後にアンコールにも応えて頂きました。

演奏曲

・シチリアーノ パラディス作曲

・ロマンス ヘ長調 ベートーベン作曲

・気まぐれな女 エルガー作曲

・ノクターン 嬰ハ短調 ショパン作曲

・センチメンタルなワルツ チャイコフスキー作曲

・踊る人形 ポルディ―ニ作曲、クライスラー編曲

・シンドラーのリスト J.ウイリアムズ作曲

・ラベンダーの咲く庭で N.ヘス作曲

・チゴイネルワイゼン サラサーテ作曲

アンコール曲

・愛の挨拶 エルガー

第2部はOh!Enkaの会では初めての雅楽演奏です。

3人の演奏家が豪華で優美な衣装で登場し、日本古来から伝わる伝統的な楽器の紹介と音色を始めに聞かせて頂きました。NHK大河ドラマ「光る君へ」に因み源氏物語の音楽を井(いのもと)真弓先生の詳しい解説を交えながらお三方に3曲奏でて頂きました。今でも連綿と続いている伝統芸能の中で最も古い雅楽を堪能すると共に予定外の舞も行われとても充実した演奏会でした。

演奏者:龍笛(りゅうてき)〆野護元、 篳篥(ひちりき)岡庭健、 笙(しょう)佐藤祐介

解説者:井(いのもと)真弓(大学講師・文学研究家)

演目: 1 求子歌(東遊) ~笛、篳篥、歌

2 春鶯伝 急聲 ~笛、篳篥、笙

3 青海波 ~舞、篳篥、笙

最後は若き血斉唱2回を平林正明会員指揮のもとで行いお開きとなりました。

次回第136回Oh!Enkaの会は、慶應義塾大学 常任理事/看護医療学部教授 山内慶太氏による「塾歌の歌詞に込められた意味(仮題)」の講演と、ワグネル・ソサィエティーOB合唱団による塾歌・その他カレッジソングの演奏ですので塾員の方は塾歌を深く知る上でも是非参加して頂きたいです。

出演者プロフィール

【山田玲子(やまだれいこ)】ピアノ

東京芸術大学作曲科卒業。アカペラを追求する混声合唱団LOCUSに所属。童謡や唱歌を楽しむ会「歌の泉」を主催

し、歌好きの人たちと交流している。

【佐藤祥子(さとうしょうこ)】ヴァイオリン

4歳よりヴァイオリンを始める。大学では英語を専攻するが、オーケストラ部の活動の中で音楽の楽しみに目覚め

る。留学先のアメリカのグリンネルカレッジにて音楽副専攻。子育てが一段落したところで受けた高槻音楽コンク

ールで入選。現在弦楽四重奏、ピアノとの二重奏等室内楽を中心に活動している。

雅楽管絃響壇 妙音響(ががくかんげんきょうだん みょうおんきょう)

【〆野護元(しめのもりゆき)】 龍笛(りゅうてき)

大分県出身。幼少より龍笛を始める。横笛演奏を芝祐靖氏に師事。東京芸術大学音楽学部邦楽科邦楽専攻にて横笛,

左舞、古代歌謡、琵琶、鼓類などを修め卒業。芸大在学中に安宅賞、卒業時にアカンサス音楽賞、同声会新人賞の

各賞を受賞。NHK・Eテレ「にっぽんの芸能多彩な笛の世界」放送回で雅楽の横笛を紹介した他、国立劇場公演、

東儀秀樹コンサート等国内外の公演、テレビ放送多数出演。雅楽演奏団体「怜楽舎」所属。

【岡庭 健(おかにわ たける)】 篳篥(ひちりき)

埼玉県三郷市出身。15歳で篳篥を始める。天理大学雅楽部を経て、篳篥を元宮内庁式部職楽部主席楽長 東儀兼彦

氏に師事。雅楽の普及に活動する他、NHK大河ドラマ「義経」 「平清盛」「八重の桜」NHKドラマ「母恋ひの

記」、鶴橋康夫監督作品「源氏物語 千年の謎」に出演。現在日本雅楽会会員、府中雅楽会講師。

【佐藤 祐介(さとう ゆうすけ)】 笙

「雅」な世界に魅せられて、16歳より雅楽を学び始める。笙の玄妙な煌響を追求。かつて雅楽の根源的思想基盤で

あった「禮樂」の理念を社会福祉の実践において統合的に体現する独自の「樂道」の開拓に日々試行錯誤している。

〆野・岡庭両氏の放つ妙音に導かれ「雅樂管絃樂壇 妙音響」を結成。笛、篳篥、相織りなす天地瑞響の「布響」

につとめる。NHK大河ドラマ「義経」「平清盛」「どうする家康」「光る君へ」等に楽人役として出演。

以上

- 最初に塩井世話役代表が塾歌作曲者信時潔氏の手記を朗読

- 平林会員の指揮で塾歌斉唱

- ピアノ・ヴァイオリン演奏風景

- 佐藤祥子さんのヴァイオリン

- 山田玲子さんのピアノ伴奏

- 佐藤さん、山田さん

- 龍笛の説明:〆野護元さん

- 篳篥の説明:岡庭 健さん

- 笙の説明:佐藤祐介さん

- 雅楽演奏風景

- 雅楽演奏

- サプライズで”舞”も披露

- 井 真弓さんによる源氏物語の音楽の解説

- 平林会員の指揮で若き血斉唱