国分寺三田会第11回講演会

主催:国分寺三田会

後援:国分寺市、国分寺市教育委員会

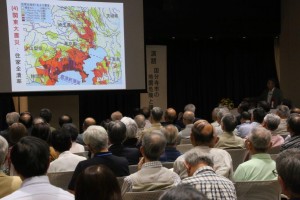

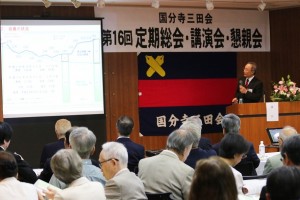

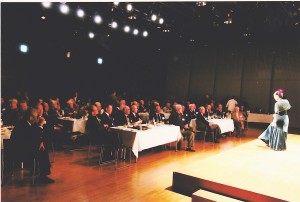

2018年6月30日(土)、JR国分寺駅北口cocobunji WEST 5階リオンホールにおいて、第11回国分寺三田会定期講演会を開催致しました。講師には北島政樹先生(国際医療福祉大学副理事長・名誉学長、元慶應義塾大学医学部長・病院長)をお迎えし、渡邉惠夫国分寺三田会会長挨拶の後、「がん治療に於ける過去・現在・未来」という演題で講演を頂きました。国分寺三田会会員に加え、近隣三田会・稲門会、KP会、欅友会の皆様を始め多数の一般市民の方々も参加され、出席者総数221名の皆様で会場は埋め尽くされ、たいへん盛況な講演会となりました。講演に続く質問タイムに於いても、一般市民の方とのユーモアある質疑応答、切実な要請に対する親切な対応も含め、幾つもの活発な質疑応答がなされた後、講師よりがんを予防する為の方策(講演概要末尾質問6への回答に記載)が示される等、1時間40分に亘る大変意義深い講演会となりました。講演概要は下記の通りです。

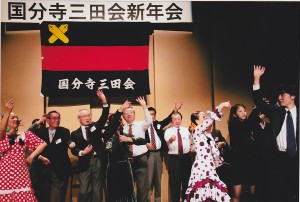

尚、引き続き行われた懇親会には北島先生を始め86名の方が出席され、国分寺三田会会員である目黒克己氏による開会の辞・乾杯、清水元国分寺稲門会会長の挨拶の後、会食・歓談に移りました。各テーブルでは講師と出席者との会話も弾み、一緒にスナップ写真を撮るなど、和気藹々・盛大な懇親会となりました。 最後は井上徹幹事指揮の下、参加者全員が肩を組み「若き血」を声高らかに歌い、お開きとなりました。

講演概要

1991年に慶應義塾大学医学部教授に就任時、3大テーマとして下記を掲げた。

- 移植医療

- 内視鏡外科手術

- 外科腫瘍学

移植医療については1995年4月に小学生に初めて肝臓移植手術を行った。当時は阪神淡路大震災が発生し慶應義塾よりも現地に医療団を送った年、またオームのサリン事件が発生した年でもあった。当時肝臓移植手術は保険の適用が無かったが、慶應義塾で資金を提供し、手術の第一例目は無事成功、患者は現在元気に過ごしている。因みにこの年は現在勤める国際医療福祉大学が創立された年でもあり感慨深い。肝臓移植手術はその後1995年~2016年迄既に200~300件に達している他、脳死移植も11例、小腸移植も5例程ある。移植はチーム医療が必要であり、手術の成功は外科、内科、リハビリステーション、家族など総合力の結果である。

さて、昔は患部を大きく開く手術が主流であったが、現在は内視鏡を使い小さな傷で済ませる方向に変化してきている。患者に優しい低侵襲・個別化の手術が求められている。王元監督の胃がんの手術も時間は掛かったが全て内視鏡で行い、手術の翌日には歩く事が出来た。低侵襲のデータ蓄積の成果は、政府の21世紀COEプログラムにより評価され、慶應義塾は多額の研究費支援を得る事ができ、大学院での研究にも役立てられた。以降この仕組みを活用し、東京大学や国立がんセンターを含む国内外の施設との連携によるデータ蓄積、研究成果を挙げ、次なる研究開発に役立てる事に努めてきた。

内視鏡手術に関しては、今から137年も前の1881年に福沢先生が腹腔鏡手術を予見する論説を出されていた。その中では“小さな鏡を使って恰も口の中を見るが如く”と書かれていた。同時に医学は外科より進歩するとも記されていた。しかし留意すべきは、その進歩には医学・工学・産業との連携(融合)が不可欠である。

内視鏡手術は画像を見ながら行う手術であるので、立体感を持たせる為の3D技術が開発された。またがんは必ずしも直ぐ近くのリンパ節に転移しない場合もあり、低侵襲・個別化手術を可能とする為には、がんが最初に転移するリンパ節(センチネルリンパ節)を探す必要があった。そこで、転移先を発見する為に、①患部周辺を色素で染め、②リンパ節に集まる放射性物質を音で検知する技術、また③明るい処でも見える蛍光色素など様々な開発がなされた。更には④手術中患部を映すカラーモードを変換し術者を支援する機械も出来ている。特に食道・胃接合部の胃癌では、腹腔鏡で周りのリンパ節を検査し、転移がなければ口から内視鏡を入れて最小限の範囲で粘膜切除を行う。最近では放射線を使い、センチネルリンパ節の画像をはっきり映し出す機械(スペクトCT)もある。こうした医療機械の進歩、医師の技術進歩が相俟って低侵襲・個別化手術を可能ならしめている。

私が1975年から米国ボストンで学んでいた頃、留学先(MGH)でハーバード大、バーク教授に師事していた。近くにマサチュセッツ工科大学(MIT)があり、先生は常にここと連携していた。先生は、医・工・産・学の連携が必要であり、これがないと外科は進歩しないといつも言っておられた。“知識を持つ事のみに留まらず、科学の裏付けのあるアカデミィック・サージャンになりなさい”と教えて頂いた。

慶應義塾大学病院は2000年3月にアジアで初めてダヴィンチを導入したが、ダヴィンチの欠点は、①大型、②体内でのアーム衝突の危険性、③視野制限、④高コスト、⑤無触覚である。そこで慶應の理工学部と連携し、リニアモーターとコンピューターを使い触覚を持つロボットを開発し特許も得た。これにより、日本から1万キロ離れたスロベニア、また慶應理工学部のある矢上台と医学部のある信濃町間で触覚を伝える事に成功し、外科手術を進化させた。今後医療機械で世界の市場を狙って行く事も出来るだろう。

未来医療について、①ダヴィンチを進化させた軟性内視鏡手術ロボット(慶應義塾)、②脳梗塞等麻痺のある人に対するニューロリハビリ(慶應義塾、札幌医大)、また③女子医大ではMRIを手術室に置き、手術中患者の組織を調べる事の出来るスマート手術が行なわれており、一昨年広島大学、今年3月から信州大学がこれに続いている。今後自動車にも代わり得る医療技術・機械の輸出産業に繋げていけるかも知れない。現在わが国では未来医療(がん、ロボット、再生医療)に40数億円の予算がついている。私がスーパーバイザーとなっており、今後活用して行きたい。

2009年に日本医工ものづくりコモンズを創った。米国ボストンに白人、黒人、リス、サルなど誰でも入れる公園があり、これがヒントとなった。これまでわが国では医療と物つくりの現場が一緒になる事がなかったが、垣根を越えて、誰でも対等な立場で参加できるプラットホームの実現を図ったものである。これがわが国で医・工連携を成功させるポイントと考えている。現在16の学会が連携し、これからの医療機械を開発している。加えて日本内視鏡外科学会で学会中に機械展示の場に若手医師のツアーも含めた育成事業も推進している。

起業家スティーブ・ジョブズ氏は組織にはトップリーダーがビジョンを持ってイノベーションを行なわなければならないと言っている。イノベーションには2つあり、1つはわが国得意の継続性のある(ハイレベルな)イノベーション(Sustaining Innovation)があるが、これは中々成果が一般に届きにくい。少しレベルを下げて多くの人達に届き易くする事が肝要であり、これがディスラプティブ・イノベーション(Disruptive Innovation)である。この考え方を文科省に提言していた処、テルモの元会長中尾氏(塾員)も同じ考えを持っていた事が分かり、現在同氏と共にものづくりコモンズプロジェクトを進めている。

医学・工学の連携に加え、今後は(ブラックジャックではなく)チーム医療、チームケアーが大切であると考えている。患者が①発病、②診断、③治療、④回復等夫々のステージで適正なチームが必要である。

最後に、医学はサイエンスを背景としたアート・技術であり、その基礎は温かい心(ヒューマニティ)である。これが本当の医学であると考えている。

胃がんの手術を行った王元監督と対談したが、王さんは“昨日は顧みず、明日は考えず、今日1日1日をきちんと生きる”と言っておられ、この生き方に感銘した次第である。

【質疑応答】

- 質問1:再生医療について 京都大学の山中教授によるiPS細胞や、大阪大学における免疫細胞など、再生医療について先生のお考えを教えて下さい。

回答1:神戸でiPS細胞を使った網膜の治療がなされたが、未だ継続的に実施されていない。患者の幹細胞を培養しての再生医療もサルまでは成功しているが、未だ確立されていない。近々大阪大学においてiPS細胞を使っての心臓外科治療も予定されており期待している処である。

- 質問2:日本の手術レベル 日本の手術レベルは世界の中でどのような位置にあるのか。また手術後、 抗がん剤の副作用が苦しいと聞くが、将来はどうなるのでしょうか。

回答2:日本の手術レベルは、症例も多くまた研究も進んでいる事から世界最高位にあると思う。一例だが、私が慶應にいる頃ソウル大学から来られていた若い医師が現在ソウルナショナル大学外科の主任教授として活躍している。 抗がん剤については、①患者の組織を用いて抗がん剤の感受性テストや、②ゲノム解析により最適な抗がん剤の使用が可能となり、抗がん剤の副作用を抑える効果も出てきている。また漢方を使った東洋と西洋医学の融合も行なわれてきている。抗がん剤でがんが退治されても再発の可能性があるが、これは癌幹細胞が抗がん剤に強く、これからも癌幹細胞を叩く薬の開発が必要とされている。

- 質問3:最先端医療 自分の夫が現在がんの治療中であり、今からでも最先端の治療を受けたいと考えているが、可能であればどこか紹介頂けないでしょうか。

回答3:出来ると思う。(⇒講演会後、個別対話で紹介された)

- 質問4:抗がん剤 自分は前立腺がん、骨のがん、肺がん、他に近眼、老眼でもある。(笑) 使用中の抗がん剤が効かなくなってきているようなのでアドバイスが欲しい。また、がんの原因を無くす薬は将来できないのでしょうか。

回答4:現在の薬で副作用が出ていないのであれば、続けたら良いと思う。全てのがんに有効な薬はない。がんの種類により異なる抗がん剤が使われる。がんの再発は癌幹細胞ががん化する事によるものであり、癌幹細胞にダメージを与える薬の研究開発が進められている。

- 質問5:がんの予防 現在2人に1人が何らかのがんになると聞いているが、本当でしょうか。 またどのような事に気をつければ良いでしょうか。

回答5:厚生省から出ているデータを見ても2人に1人ががんになる事は事実だと思う。がんも早期に見つかれば良いが発見が遅れると薬を選ぶのも難しくなる。出来れば年に1回は健診を受けて頂きたい。オバマ大統領はプレシジョン・メディソン、すなわち健康な時にゲノム(染色体)解析をすべきだと言ったが、日本でも既に11のゲノム中核病院が選ばれ、その下にゲノム病院も指定されている。中核病院ではゲノム診断をしてくれる。

- 質問6:がんの予防 どうしたらがんに罹らずに済むか。またがんに罹っても酵素や気功等を信じて手術も受けない人がいるが、知識の啓蒙活動についてどのように考えておられるか。

回答6:この件については国が如何に指導するかと言うよりもセルフケアー、本人の自覚が大切である。自分から進んで健診を受けるなど自己管理が大切である。私の持論は下記の通りである。

1無:①タバコは控えるべし(禁煙)

2少:①食事、②アルコールは8分目に抑えるべし。(医食同源)

3多:①多くの運動(2足は二人の医師:歩くことは循環器内科医・脳外 科医を)、②多くの睡眠、③多くの人に会う(多接)

<北島政樹先生プロフィール>

1966年 3月 慶應義塾大学医学部卒業

1975年 3月 慶應義塾大学にて医学博士の学位を受ける。

4月 Harvard Medical School&Massachusetts General Hospital 外科フェローとして2年間留学

1989年 4月 杏林大学第一外科教授

1999年 10月 慶應義塾大学病院病院長

2001年 7月 慶應義塾大学医学部長

2007年 4月 慶應義塾大学医学部名誉教授 国際医療福祉大学副学長・三田病院 病院長

2009年 6月 国際医療福祉大学三田病院がん治療研究センター長 7月 国際医療福祉大学学長

2016年 4月 国際医療福祉大学副理事長 名誉学長