1.日時:令和6年7月7日(日)14時30分~16時40分

2.会場:国分寺市立cocobunjiプラザホールリオンホール

3.講師:片山杜秀氏(慶應義塾大学法学部教授)

4.演題:歴史から見た世界情勢(国分寺市、および国分寺市教育委員会後援)

5.来場者:188名(国分寺三田会会員81名、塾員センター、近隣三田会、稲門会19名、

国分寺小金井在住塾員37名、家族・友人31名、一般20名)

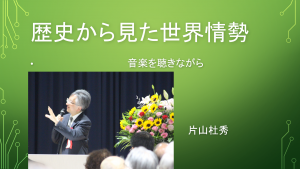

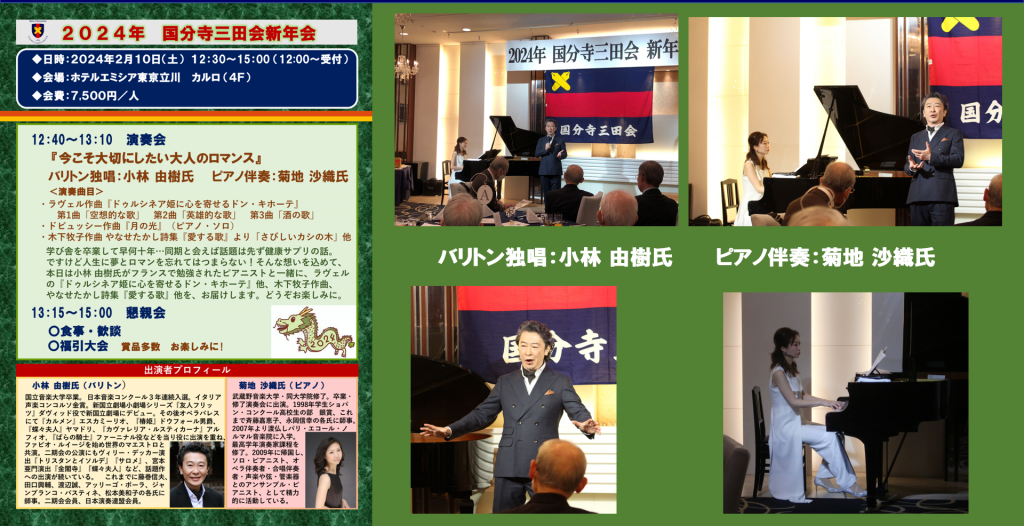

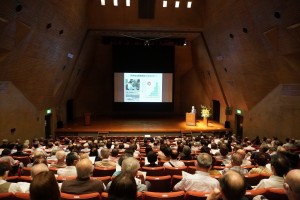

国分寺三田会の講演会は、今年で16回目を迎え、7月7日(日)14時30分からcocobunjiプラザリオンホールで開催しました。講師には政治思想史研究者であり音楽評論家でもある、慶應義塾大学法学部の片山杜秀教授*1をお招きし、「歴史から見た世界情勢」というテーマでお話を伺いました。この講演では、作曲された当時の社会・政治情勢を色濃く反映したクラシック音楽*2を交えながら、今日のウクライナ・ロシア情勢につながる経緯や背景を解説いただけるということで、幹事一同、開催前から講演当日を非常に楽しみにしながら準備を重ねてまいりました。

当日は東京都知事選挙の日と重なったほか、気温が40度近くに達するほどの猛暑となりましたが、国分寺三田会会員及びその家族・友人、来賓、一般の方など188名もの方々にお越しいただき、会場はほぼ満席となりました。今回の講演には、20名の一般市民をはじめ、国分寺市・小金井市在住に在住する、国分寺三田会の会員ではない塾員の方37名の方にもご参加いただき、地域社会の発展に向けて、ささやかではありますが貢献できたと考えております。

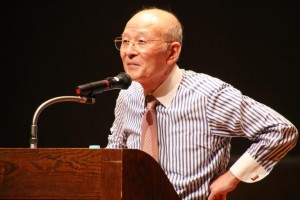

司会の上原さん(59文)の開会の辞と平林会長(47経)の挨拶に続き、いよいよ片山教授の講演が始まりました。最初は幾分スローペースで和やかに始まった講演も、気が付くと佳境に入り、時間的・空間的広がりのあるテーマが、関連する音楽を交えながら、圧倒的な情報量と熱い語り口で解き明かされていきました。

多岐に亙る内容の一部を抜粋してご紹介しますと、

「ロシアの起源と考えられる現在のウクライナの首都キーウ(キエフ)は、13世紀にモンゴルによって破壊され、キエフ大公国は、この時に滅亡させられた。このような痛みを伴う歴史的事実は、ロシア正教とカトリック、イスラム教との宗教対立と相俟って、『攻め込まれる前に押し込む』というロシアの行動原理が、形成されていった。ちなみに、東方から攻め入ったモンゴルは、比較的寛容で、貢ぎ物さえしていればロシア正教からの改宗を迫るようなことはなかった。このため、ロシアとしては、むしろモンゴルを後ろ盾にして、同じキリスト教徒でありながら、正教から改宗を迫るドイツやスウェーデンの騎士団との全面的な対決の道を選んだ。こうした政策を牽引した中世ロシアの英雄とされるノブゴロド公アレクサンドル・ネフスキーの姿は、現代のプーチンと重なるものがある」

「ポーランドやトルコとの長い間の角逐や、地中海につながる黒海の要衝であるセバストポリを擁するクリミア半島のプーチンによる一方的併合なども、このロシアの歴史的体験と『防衛のため攻撃する』という行動原理で説明できる」

このほか、ムソルグスキー作曲のオペラ「ボリス・ゴドゥノフ」に絡めて、ロマノフ朝出現の前までの「ロシア動乱期」に、ロシアの混乱に乗じてポーランドが侵略してきた歴史と、イスラエルとロシアの類似性について言及されたところで、予定していた時刻となりました。引続き質疑応答に移り、丁寧にお答えいただきました。

講演の終了に際して、参加者の皆さんから盛大な拍手が送られ、「素晴らしい講演で、多くの気付きと示唆をいただいた。まだまだ続きをお聴きしたい」といった感想・ご意見が多数寄せられました。

片山教授の豊かなご見識と、真摯で柔らかなお人柄に改めて心から敬意を表しますとともに、ご多忙な中、講演をお引き受けいただいたことにこの場をお借りして篤く御礼申し上げます。

*1 片山杜秀氏プロフィール

1963年宮城県仙台市生まれ。東京都武蔵野市、杉並区、中野区で育つ。慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学。政治思想史研究者、音楽評論家。1990年代から執筆や放送出演を生業とする。2008年から慶應義塾大学法学部准教授。2013年から教授。日本近代音楽の研究により、2006年度の京都大学人文科学研究所人文協会賞、『音盤考現学』、『音盤博物誌』により2008年度の吉田秀和賞とサントリー学芸賞、『未完のファシズム』により2012年度の司馬遼太郎賞を受ける。その他の著書に『見果てぬ日本』、『大楽必易』、『皇国史観』、『尊皇攘夷』、『歴史は予言する』等、共著に『近代天皇論』、『平成史』、『ごまかさないクラシック音楽』等がある。

*2 当日会場で流された曲

・キエフの大門(ムソルグスキー作曲「展覧会の絵」から

・韃靼人の踊り(ボロディン作曲「イーゴリ公」から

・氷上の戦い(プロコフィエフ作曲「アレクサンドル・ネフスキー」から

・戴冠式の場面(ムソルグスキー作曲「ボリス・ゴドゥノフ」から

・革命(ショパン作曲)

・ロシアの踊り(チャイコフスキー作曲「くるみ割り人形」から)

・小ロシア(チャイコフスキー作曲 交響曲第2番)

・ポルタヴァの戦い(チャイコフスキー作曲「マゼッパ」より)

・マイム・マイム(プガチョフ作曲)

◆当日会場で流された曲は下記手順で聞くことができます。

”ここをクリック” ⇒ 該当曲URLにアクセス。

◆会員専用頁に「講演録」を掲載いたしました。会員の方は是非お読みください。

”ここをクリック”

- 当日配布したチラシ、レジメ

- 片山先生は音楽を流してから説明

- 司会の上原安江さん

- 平林会長挨拶

- 会場の風景

- 片山先生講演

- 片山先生講演。熱がこもっている。

- 片山先生講演