2023年7月16日(日)多摩図書館2階セミナー室にて22名参加の下、第45回The Young Salonを開催。講師として慶應義塾中等部教諭中村宜之氏(SDGs推進担当)をお迎えし、首題をテーマにお話し頂きました。中村教諭は、2000年に塾理工学部応用化学科を卒業、中等部の非常勤教諭を勤めながら、早稲田大学教育学部教育学科専攻を2002年に卒業され、2002年4月から中等部理科教諭、現在はラグビー部顧問、SDGs委員長、3年生の担任もされています。新型コロナ感染症には万全を期した上で懇親会も実施しました。講演の概要は以下の通りです。

記

1.中等部とSDGs

慶應義塾中等部(以下中等部)は戦後日本の体制が変わった1947年に慶應義塾初めての男女共学の一貫校として開校。当時の先生方がなるべく自由な空気をと考えたことから今でも風通しのいい教育を考えている。

私は中等部で2年間の非常勤講師を経て2002年に常勤教諭となったが、当時の中等部部長(学校長)であった法学部平良木教授が環境先進国ドイツの状況を見て、中等部も環境問題に取り組むべきと考え、私をISO14001取得委員長に任命。苦しみながらも環境教育を題材として2005年にISO14001の認証を取得。しかしISOは実際の授業との関りが少なく、もっと実践的なものを模索していた。

2019年5月学校林のある岡山県真庭市を訪問。真庭市は間伐材を使ったバイオマス発電で町の電力を賄うなど官民一体で山の町の良さをSDGsの視点から捉え直し、日本初のSDGs未来都市に選ばれていた。ここでSDGsに感銘を受け、更に日本のSDGsの第一人者で慶應義塾大学大学院の蟹江教授より、2015年に国連で採択されたSDGsが日本で全然広まっておらず、子供たちが学校で学んでいくなかにSDGsが無いと実現できないので、中等部で扱うのであれば一緒にやりたいという話を伺い、2020年4月に3年生の選択授業として「SDGsのすゝめ」を開講。これに現中等部部長井上さんが興味をもち、木造案を含む校舎建替えの検討に絡めてSDGsのゴールである2030年の更に先まで繋がるテーマで校舎のことを考えようと、2020年11月のSDGs宣言に至った。

2.選択授業「SDGsのすゝめ」

初の教科横断の試みで、理科の私・社会科の足立さん・大学院の蟹江教授の3名で11人の生徒をみている。主な授業内容は①中等部のSDGs分析、②講演会・外部講師授業、③近郊見学

①中等部のSDGs分析

SDGsの17の目標、169のターゲットに対して自分達が関わっている18項目を選定、電気・ガス・水の節約とか基準服(制服)のリユース、学校林の間伐材の利用、寄附付き商品の考案、募金といった活動がどんな影響を持つか、環境問題をはじめ社会・経済問題にどこまで関わっていくかを子供達と一緒に考えて一覧表を作成。社会問題・経済問題・環境問題がSDGsの3つの柱だが、この表で中等部の活動は経済問題がやや薄いものの大体どの問題にも関わっているのがみえてくる。

トレーサビリティの考察では岡山の学校林の木材を使ったリサイクルボックスに関して、苗を植え、木を育て、伐採、製材、製作するまでがSDGsの169のターゲットのどれに該当するかを分析してもらった。また、自分達が使っている机やノート或いは販売しているペンケースやバッグがどこから来てどこに行くのかを分析するという作業をしたが、数多くのものをこうやって見るのは無理で、そこで出てくるのが認証制度の話。以来子供達も認証制度の大事さを理解し、お菓子やトイレットペーパーや包装紙の認証に興味を持つようになった。

②講演会・外部講師授業

いろいろな講演会で特に衝撃的だったのは、バリ島で各種事業をされていて社会問題を解決する為のプロジェクトに資金援助をしているEarth Companyの濱川知宏氏で、濱川氏からは逆に中等部はどれくらいエコな学校かと聞かれた。何もできていない実情を打ち明けると、それに気づけたならいいのではないか、この後中等部がどうなっていくかを今度聞かせて欲しい、と言われた。

アパレルブランドCLOUDY代表銅冶勇人氏はアフリカ旅行中に見たスラム街にショックを受け、現地のろうけつ染め布地を製品化して販売、売上の10%をアフリカへの寄付とし学校建設などに取り組んでいる。銅冶氏には、ただお金をあげればいいのではなくその先をしっかり見て欲しいという講演をしてもらった。これらの講演に触発されて始めたのがブランケットの作成やアフリカの布地を使ったペンケース・バッグの作成で、当初中国の工場で製造していたが、子供達の意見を基に現地製に切り替えた。

山櫻の市瀬社長にも講演を依頼した。同氏はSDGs最先進国のスウェーデンを度々訪問、EVが道路を走るだけで充電できるインフラを作っている等の最新情報を中等部に教えてくれている。

また、2020年に朝日新聞よりSDGsを広める為に英語で書かれている169のターゲットを日本語版とし、子供達のアイデアでキャッチコピーを作って欲しいとの話があり、最終的に慶應中等部・青山学院中等部など数校かの生徒が中心となって取り組み、横浜で発表会が行われた。

③近郊見学

中等部の近郊見学として、Apple銀座のビル内部の木質化、GINZA SIXの木質化と屋上庭園、松屋銀座のSDGs関連商品、ユニセフハウスの見学を実施。ユニセフハウスで「この地球は先祖からゆずり受けたものではない。未来の子どもたちから借りているものだ」との言葉に接して意識が変わったという子どももいた。今年は、カポックという植物の種の周りの羽毛のような綿を植物由来の原料として利用しようとしている宮下パークにある会社を訪問、実際のカポックの綿を使ったコートを見せてもらった。

3.学校行事

①遠足

江の島の海岸にゴミ拾いに行った。“面白いゴミコンテスト”を実施、また拾ったマイクロプラスチックを使って“KEIO75”の文字を作り、秋の展覧会に展示した。

“海のゴミは川から、川のゴミは街から、街のゴミは人の心から”(現地のキャッチコピーより)

②林間学校

昨年の林間学校は南三陸となった。宿泊したホテルが分水嶺に囲まれ片方が海であとの三方が山。その山に降った雨はすべて志津川湾に流れ込む。ここは暖流と寒流がぶつかる海藻が豊かな地域でラムサール条約湿地に登録されており、牡蠣の養殖が盛んでもある。

ここの山はFSC認証を取ってしっかりした管理がなされており、海はASC認証という養殖の国際認証を取っている。そんな地域に学校林があり、学校林を訪れながら現地のことを学ぼうと、海水で塩造りをしたり海藻で押し葉を作り、栞や葉書作りを体験してきた。

3日前にほかの学年が南三陸に行ってきたばかりで、最終日には語り部バスに乗って震災学習もしたとのことで、ちょっと遠くて費用もかかるが学習には最適な場所と思うし、この先も残せたらいいと思う。

③75周年講演会

75周年講演会では、中等部生二組の講演に続き、蟹江教授と元NHKクローズアップ現代のキャスターを務めていた国谷SFC特任教授のお二人にSDGsの講演をしていただいた。

4.学校林

日本全国に160haの学校林があり、我々が行っているのは西端の岡山落合の森と東端の南三陸志津川の森。

岡山にはブランドとして美作ヒノキが、南三陸には南三陸スギと、それぞれいいところがある。

岡山では結構活動していて、カラマツ・広葉樹それぞれの場所で間伐をしたり、北欧の教育プログラムであるLEAFプログラムに沿って葉っぱの匂いを嗅いだり触ってみたり、目をつむって何が聞こえるか感じてみたりして、最終的には森の役割は何かということをインストラクターが導いてくれるというようなことをやってきた。また今年の春に75周年の植樹として三重のヒノキを植林してきた。9月には生徒達と一緒に下草刈りに行く予定。

南三陸は学校林を含めてすべてFSCの森になっており、その認証を受けた南三陸スギでベンチや教卓を作ってもらった。この教卓は18校の教室すべてに置いてある。

5.教科などの取り組み

各教科の取り組みということで、家庭科・理科・美術科・選択授業等々それぞれが協力してやってくれている。家庭科では生ゴミをコンポストで堆肥化、理科では家庭の生ごみをミミズコンポストで液肥化、ミツバチの飼育と観察・環境づくりと蜂蜜搾り、美術科では環境漫画家の方の講演でポスター制作に関するアドバイスをもらい169のターゲットから一つを選んでポスターを作った。

選択授業で、書道の先生が新しくできた慶應義塾ミュージアムコモンズとのコラボレーションにより芸術とSDGsという視点で研究されている。

あと、これからの夏休みに地理研究会・社会研究会と一緒に岡山に行く計画を立てており、また料理と手芸の会が自分達で作ったお菓子をプラスチックではなく紙の包装で配ろうとしている。

以上が中等部のSDGsへの取り組みで、この先少しづつできる範囲でやっていこうと思っている。

質疑応答

Q:中等部の段階でこれまでSDGsを実施されているのは感動した。特に169のターゲットの表、チェック指標があそこまでやられているのは驚き。ただ、先生がおっしゃった通り政治・経済がらみのチェックが少なく、環境関連にチェックが多く入っている。近代化は開発と環境の戦いで、先進国イコール工業化は疑いのないコンセプトであり、日本を含む先進国は環境破壊をやってきた。開発と環境は政治・経済がらみになることが多いが、この問題を中等部の段階でどう説明されているかいないのか伺いたい。

A:自分達が言うより、実際に社会に出て、ある業界の人から裏話も含めた業界の実情を話してもらい、いろいろな仕組みを知ってもらってどう考えるかと問いかけていくのが中学でできる精一杯のところ。実際に子供達は周りに目を向けられるようになってきており、それがこれまでの課題を解決する一つの要因になるのではないかと感じている。

-

-

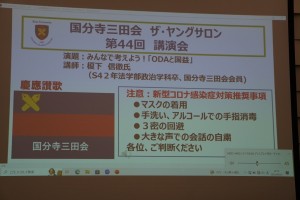

感染症対策で座席間隔を空けて着席

-

-

社会に目を向けたSDGs授業の説明

-

-

中等部で搾った蜂蜜のテイスティング

-

-

会員からの意見「開発と環境の捉え方」