真田家 第14代当主をお迎えして:「家をのこす」真田家の歴史と継承

今回は、昨年の大河ドラマ「真田丸」でお馴染みの、波乱の運命を辿った真田家のお話として、真田家第14代当主である眞田幸俊先生(慶應義塾大学理工学部教授)を講師にお迎えしました。

出席者数は、国分寺三田会および近隣三田会、稲門会に加え、国分寺三田会会員のご家族・ご友人(特に、真田家と所縁の深い長野県立上田高校出身の方々が大挙して参加)、そして、国分寺の一般の方々と、歴史をひもとく会の講演会史上最多の146名となりました。

1.日時 平成29年2月4日(土) 14時30分~17時

2.会場 国分寺本多公民館 2階ホール

3.出席者 146名

4.内容

冒頭、星野信夫代表世話役の司会でスタートしました。

眞田幸俊先生によるお話は、前半が主に大河ドラマを彷彿させる「真田家のヒストリー」、後半は手に汗握る「江戸時代以降の真田家の生き残り戦略」の2部で構成されました。

数多くのパワーポイントを使用されながら、まるで大学の授業の雰囲気に加え、時々ユーモア(ご子息等のご家族のご様子等)を交えた大変に興味深い内容のお話でした。

最後に、静岡大学・小和田哲男名誉教授先生の「信繁は武名を残し、信之は家名を残した」を引用され、講演会の締めくくりとされました。

講演の概要は、以下のとおりです。

■真田家の系譜

真田家は「家をのこす」ことに注力。上田に「海野」という一族がおり、親戚筋から入った幸綱が真田(「小さい田んぼ」の意)を名乗ったのが最初。その息子達、信綱・昌輝・昌幸の三兄弟が武田家に仕えて活躍。因みに、私(眞田先生)の長男が生まれた時に田舎に連絡したら「でかした!」、そして次男の時は「これで真田家も安泰!」と言われた。

■信幸、信繁兄弟

信幸(1566年生)は、本多忠勝の娘の小松姫を妻として迎えている。信繁(1567年生(1569年生との説あり))は上杉・豊臣の人質となり豊臣の旗本衆に加えられ、妻は大谷吉継の娘。ドラマでは、兄の方がしっかり者、弟がやんちゃで描かれていたが、現代の眞田家の息子達も奇しくも同じ状況。

■武田二十四将

武田家が信玄の時代になったことで、幸綱は「これは!」と考え武田信玄の家臣に連なった。当時の武田は北条・今川と三国同盟を結んでいたため、国力向上のためには信濃を狙うしかなかった。しかし、当時の信濃は群雄割拠の時代。こうした中、信濃に親戚関係・知り合い関係が多い真田は、武田にとって使いやすかった。そして、武田二十四将の中に真田が3人も入るようになった。

■天正10年~11年(1582~1583年)

1573年に武田信玄が亡くなり、武田家が1582年に滅亡。

■真田7万石

1587年頃の各大名の勢力図を見ると、真田が最大の時期で、北条200万石、徳川家康は180万石、上杉84万石と囲まれて、真田は7万石。これでは、どこかに頼らなければ生きていけない。主家を滅ぼした織田信長に付き、明智光秀に織田信長が討たれると上杉に付き直す。その後、北条に付き直す。

■第1次上田合戦(1585年)

徳川から「北条に沼田を渡せ」と言われたが真田として受け入れ難く、そうこうしている内に上田城を築城。1585年に完成。「ここぞ」とばかりに徳川と手切れし、上杉の配下に。これに徳川家康が怒って第1次上田合戦に。徳川勢7000に対し真田せいぜい2500。しかし、昌幸が優れていた点は「家康は来ない」と情報戦でこれを握っていた。このため、「徳川が大軍であっても、指揮命令系統を崩せば何とかなる」と踏んでいたようだ。

■上田城

濠を渡ってすぐの所に城の門が見える。しかし、土の壁を築いて真っすぐに進めないように工夫。真田は「高砂」を謡って徳川軍を挑発し、敗走とみせかけ。徳川軍はそれを追いかけ、城に入ったものの身動き出来ず大混乱。そして、対岸に戻ろうと川を渡っている最中に、堰を切られて大洪水となり、徳川軍は1000を超える死者。なお、その後、徳川の重臣・石川数正が豊臣に出奔したこともあり、徳川軍は軍を引いた。

■上田合戦後

豊臣秀吉の時代となり、上杉の仲介もあって昌幸は上洛。その後、家康配下の小名になって上田を治めた。秀吉の「北条に沼田は渡してやれ」との調停で沼田を割譲。名胡桃城(沼田城の目と鼻の先)があったが、ここを北条の猪俣という城代が勝手に攻め、これが「名胡桃城事件」となり、豊臣秀吉の怒りをかい、小田原征伐に繋がった。その後、信幸が治め、豊臣秀吉に小名として出仕。この前後して、本多忠勝の娘を正妻に迎えた。一方、信繁は、豊臣秀吉に気に入れられて旗本・家臣となり大谷吉継の娘を正妻に迎えた。ここから10年ぐらいは真田家としては平和な時代。

■関ヶ原の戦い

しかし、秀吉が亡くなると1600年関ケ原の戦い。西軍84,000、東軍74,000の兵力で。三成の密書が昌幸に届く。また、五奉行の連署状があり、これは「予め相談がなかった」ことに昌幸が不満を訴えたことに対する弁明と秀頼に忠節を誓って欲しいとの内容。

■犬伏の別れ

この書状を受けて、有名な犬伏の別れ。信幸は妻を通じて徳川に、昌幸・信繁は豊臣秀吉に通じていたので東西に分かれた。

■第2次上田合戦

昌幸・信繁は犬伏の別れの後、沼田城を経て上田城に戻った。沼田城に「孫の顔を見たい」と門を開けさせようとしたが、小松姫が槍を構え「父上と云えども、東西に分かれたからには門を開けることはかなわない」と追い返したとの通説がある。一方、信幸は秀忠に随行。秀忠は、上田城の開城を申し入れ。昌幸は開城を遅らせ開戦。秀忠は怒り狂って、第2次上田合戦。徳川38000と真田の3500。戦のヤリ方としては第1次と同じで、徳川を散々に翻弄。関ケ原で徳川勝利した後も昌幸・信繁は暫く上田城に籠っていたが、信幸の説得で開城。

■関ヶ原合戦後

昌幸・信繁父子は、高野山の蓮花定院に。非常に寒い場所。信繁の奥方が来るということもあり、女人禁制の高野山から移り、麓の九度山に真田庵を建てた。

■九度山での暮らし、大坂の陣まで

総勢50名程度で暮らしていた。暮らしは大変。なお、はっきり書いていないが、信之がお見舞いに行った形跡あり。1611年に昌幸は亡くなった。信繁は、相当、暇を持て余していた。

■真田信之

現在、上田高校のある上田城で執政を行っていた。城は戦で痛んでおり、幕府に対して修繕の要請を出していたが、なかなか認められない。徳川家から見れば、「あれは忌まわしい城だ」ということで。真田の時代には修繕されていない。

■信之の治世

10万石になっていたが、上田に重臣を置いて、本人は沼田を主に拠点にして政治を行っていた。家康に対して非常に気を遣っていた。岩櫃城(これも重要な城)の城下で「市」をやったら、物凄い人が集まった。ところが大坂の陣の直前だったらしく、「そのための浪人を集めたのでは」と幕府から疑われ、岩櫃城を棄却。これは大変な事。 信之の治世としては、戦で百姓が逃散するのが大きな問題。まずは経済再生。百姓を戻すために役貢を免除あるいは上田城下を精力的に整備。

■信吉・信政の大坂の陣出陣

豊臣と徳川がキナ臭くなってきた。幕府からの大坂出陣命令に対し、信之が病気がちのため、息子の信吉・信政が初陣に参加

■真田信繁九度山脱出

一方、信繁は大野治長の誘いを受けて、九度山から脱出。百姓の支援もあり。10月に大坂城に入場。

■大坂冬の陣

1614年、徳川20万、豊臣10万。大坂城は三方を川と海で囲まれ、総構えの非常に要堅な城。

■真田丸

大坂城の南の端に真田丸を信繁が築きあげた。この真田丸の攻防で、1日だけで数千名の死者が出たと言われている。諸説あって、真田丸は丸い砦、あるいは台形の城との説がある。東西180m、高さ5m、その中に柵を4層。寺町の中にあって、戦のヤリ方としては上田合戦と同じ。

■大坂夏の陣

豊臣と徳川が和睦となり、大坂城は濠を埋め立てられ、真田丸も棄却。浪人の扱いを巡って揉め、また大坂夏の陣。徳川15万5千、豊臣7万8千。城がないので、野戦で戦うしかない、初日は道明寺合戦。後藤又兵衛に2800が川を渡ったところで、真田と毛利が追い付いて徳川の出鼻を挫くはずが、真田が遅れて、後藤又兵衛は討死。信繁は殿軍として、伊達と闘いながら「関東勢百万と候え、男はひとりもなく候」と撤収したと通説言われている。そして、城を出て、徳川全軍と相対することになる。松平忠直軍を抜けて徳川本陣に切り込み。2度目3度目の攻撃で「あわよくば」という所まで行ったが家康の旗本に防がれ、残念ながら追いつかなかった。信繁が安居神社で倒れているところを、西尾宗次に打ち取られた。

ここまでが、ご存知の大河ドラマ

■信繁評

信繁については「槍の遣い手」「日本一の強者」と言われているが、これは島津の伝聞。信之が信繁を評するに『幸村君伝記』によると「幸村は国郡を支配する本当の侍。それに対し、我らは見かけを必死に繕ろい、肩を怒らしている道具持ちぐらいの差がある。また、物事穏やかにして我慢のところがある。強がらず、怒ったり、腹を立てることもない人物」との記録が残っている。義理の兄である小山田茂誠宛の手紙が生涯最後の手紙として残っているが、「秀頼公は厚遇してくれるが、城中は気苦労が多い」。また、お姉さん宛には「大坂城に入ったことで迷惑をかけて申し訳ない」というように非常に気を遣うような人物。

■夏の陣の後

兄である信之としては、信繁の活躍は困った話で親族が敵軍。信吉・信政は大坂の陣で大奮戦。大坂の陣では、各大名は本気で戦をやっていない。戦に勝っても領地は増えないから。しかし、真田は必死。その後、元家来の忍者・馬場主水に逆恨みされ「冬の陣の折に、信幸が信繁と内通していた等」と幕府に訴えられたが、詮議で否定された。

■小松姫の没後

小松姫の没後に、幕府から松代に移れとの命令。13万石(10万石からの加増)。重要な場所。悪い話でないが、中山道の要衝の上田に真田がいることは幕府として気持ち悪かった模様。信之は93歳まで生きていた。91歳まで現役。幕府に何度か家督相続の願いを出したが、「伊豆守は天下の飾りである」と言って認められず、91歳になって、やっと次男の信政(長男の信吉は既に逝去)に家督を相続して隠居生活。

■お家騒動

しかし、信政が急逝し、孫の幸道(2歳)が家督を継ぐに一悶着。「信利(信吉の次男)を継がせたらどうか」との幕府から申し入れ。最終的には信之が幕府を脅して、幸道の相続が決まったとの話が残っている。

■信之没

この騒動に疲れ、この年の10月に信之が逝去。「何事も移ればかわる世の中を、夢なりけりと思いざりけり」。信之が隠居所に使っていた場所は、今は大鋒寺というお寺。信之のお墓がある。

遺訓が残っている。第一条は「君父を重んじ、親族をむつみ」、ここら辺は良くある話だが、「人民を慈愛し」、領民を大切にしなさい。そうしないと、やっていけない。家臣を大切に思うことが必要だ。私(眞田先生)が聴いた話で、殿様(当主)も大変だったということで、どんな風呂でも、風呂に入る時は「良い湯加減だ」と言えと。そうしないと家臣のメンツにかかわる。「殿様は不平不満を言うな」ということを聴いたことがある。そういうように気を遣いながら、家臣達を統率していったという歴史がある。

■真田濠、幸道藩主時代の手伝い、普請

戦が刀の戦ではなく、別の戦に変化。信之のころから、「金子」を相当認識。信之の遺領は27万両。1両10万円ですから270億円ぐらい。真田家は一説には秀忠に苛められたとの話もあるが、そんなことはなくて、最初から譜代大名格として帝鑑の間に。非常に重く用いられたが、ある意味使い易かった。関ケ原や大坂の陣もあり、幕府の命令を聞かなければいけないような立場だったかもしれない。幸道の時代には、多くの役務を仰せつかった。江戸城。真田濠(上智大学のグランドの所)。ここの工事をやったのは真田・伊達・上杉。しかし、名前は真田濠。「江戸城を攻めるならば、一番高い、ここからしかない」という場所。名誉なことなのだが、難工事。一説には「真田の泣き濠」と、泣きながらの工事。手伝い普請を数多く。

■善光寺

1700年に本堂が焼失すると幕府からの命で、いわゆる現在の伽藍を再建。7年に一度の御開帳に本堂と阿弥陀如来様の間の柱を納めているのは、今でも松代。私は15歳の時から施主。

■六代藩主幸弘と藩政改革、恩田民親(木工)

これらの工事による財政悪化と1742年に千曲川が氾濫し、地元の商人からの借金に加え、足軽まで半地借上(給料カット)。幕府から1万両の借財。また、松代大地震が起きて、幕府から7千両を追加で借財。このため、末席家老の恩田民親を財政掛りに登用し財政改革。足軽たちに対する半地借上の制度を取り止め。また、財政の透明化も推進。殖産興業にも注力し、財政が改善

なお、私(眞田先生)は信之との直接の血の繋がりはない。宇和島の伊達のところから十代目として入ってきた。その系統。

■幸貫と佐久間象山、松代藩文武学校

八代目幸貫は、松平定信の長男だが庶子のため真田家にきたもの。1823年に老中に抜擢され、水野忠邦の天保の改革の時に海防掛り。佐久間象山(一般には「しょうざん」。地元では「ぞうざん」)を抜擢して洋学の研究をさせた。九代藩主にかけて、文武学校(藩校)を作っている。松代藩文武学校は今でも残っている。六代目幸弘の時から、文武両道ということで藩士の教育が始まったが、八代・幸貫の時に建物を供託。水戸の弘道館を参考に1855年に開校。優秀な人材が集められ、学費は藩費。宗教色を排除して、蘭学や西洋砲術等の最新科学を積極的に取り入れ。また、試験の結果により俸禄を増減。非常に大きな建物で重要文化財。佐久間象山は幸貫の時代に登用され、私塾を開き、勝海舟や坂本龍馬を教育。「陸の上に大砲を置いても日本は守り切れない。海軍を作るべき」と「海防八策」を献策。これが、後々、勝海舟や坂本龍馬の時代に活かされた。また、日本最初の電信の実験を行った。

■戊辰戦争

松代藩は、早々に尊王攘夷。藩論を統一し新政府側に。越後・会津に出兵。

■幕末から明治へ

1869年に版籍奉還。伯爵家。八代目幸貫の時代には、三成の書状が真田家にあることは限られた者は知っていた。幕府から拝領した忠誠の証の吉光の短刀を納めていた箪笥の中に、石田三成の手紙を十数通保管していた。どうして信之が残しておいたか。信之は石田三成と懇意の中だったらしい。普通の家であれば、幕府に見つかると改易の口実となるので処分してしまうが、信之だけは残しておいた。想像の域を出ないが、石田三成と懇意の中で、その手紙と幕府に従わざるを得ない象徴の短刀を一緒に取っておいた。真田家は徳川家に忠誠をしていた訳ではなく、生き残るために仕方なくということを言いたかったのだろう。

■真田の生き残り戦略

最後に真田家が300年に亘って生き残ってきたのは、次代の変化に対応。勿論、戦国時代は戦を通して生き残ってきた。対して、江戸時代は経済的な苦難もあったものの、幕府に忠誠しながら生き残ってきた歴史がある。それだけではなく、藩主そのものの血筋まで変えて、何とか家あるいは国を残そうとして生きながらえて来た。しかし、幕府に100%忠節を誓ったかと言うと、そうではなく、三成の書状が残っているように、家を残すことを第一に、明治維新の際には新政府側についた。一方、国の中では経済や人材育成を中心に行って、国を支えた。

最後に、大鋒寺(信之の隠居所)に小さい籠と大きな籠の鳥の絵が残っている。普通、鳥の絵は、樹や空を飛んでいるが、信之が籠の中に捕らわれている鳥の絵を描かせた。元の住職の話では、昌幸あるいは信繁を表したものでは。二人が籠の中に捕らわれた苦しさを晩年眺めながら、思いを馳せていたのではないか。真田家は武名だけで残った訳ではなく、そのお陰もあって幕府から一目置かれた。

静岡大学・小和田哲男名誉教授先生がおっしゃった「信繁は武名を残し、信之は家名を残した」、まさにこういうことだろうと思う。戦国あるいは江戸時代、苦しい胸中の中、信之は家を残すために尽力し、歴代の藩主も領土を残すために尽力したことを改めて振り返る次第。

なお、上記以外にも、松代城、長国寺、真田神社、真田宝物館、松代十万石まつり、筝曲八橋流、長野石洲流怡渓会等についての興味深いお話もありました。

また、講演会終了後に、国分寺北口の中華料理「プリンセスライラ」に席を変えて、眞田幸俊先生も交えた懇親会を開催し、大いに盛り上がりました。

【眞田幸俊先生の略歴】

1969年 東京都生まれ

1997年 慶應義塾大学理工学研究科博士課程修了(工学博士)

2001年 慶應義塾大学講師、現在、慶應義塾大学理工学部教授

松代真田家14代当主。真田宝物館名誉館長をはじめ、松代藩文武学校武道会・筝曲八橋流・松代藩文武学校剣道大会などで主要な役を務められている。

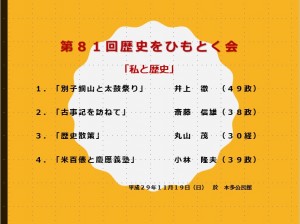

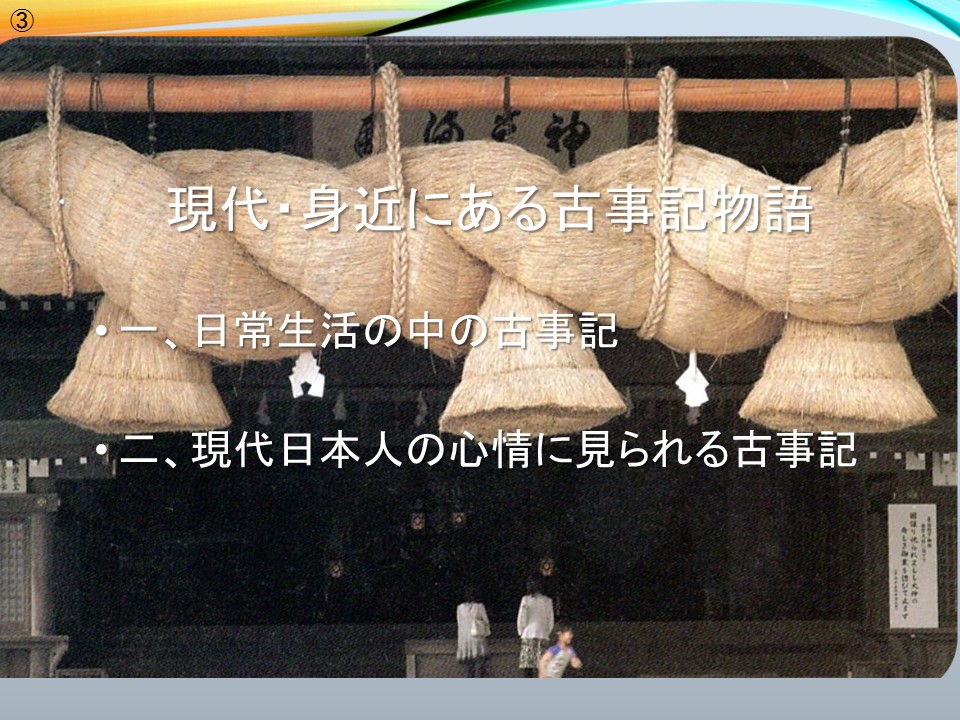

冒頭に講師は、古事記とは何ぞや、即ち上・中・下の3巻に分かれる古事記では、上巻で天地の始まりから神武天皇誕生までが書かれている事を紹介。そして、主な神々及びその神々に纏わる神話が物語調に興味深く語られ、聞く者を古代ロマンの世界に引きずり込んでいく講師のゆったりとした口調と話の巧みさに、全員がうっとりと聞き惚れました。一神教の厳格さとは異なり、万物に神宿るという多神教のおおらかさ、八百万の神々に囲まれて暮らす日常のありがたさなど、古事記が現代にも根付いていることが語られました。更にお話は、我々の日常生活の身近にある、国分寺市・小金井市・小平市内の神社に進んでいきます。この地に神社を立てる上で、3つのポイント即ち、①武蔵野台地にあること②国分寺崖線にあること③玉川上水が流れていることを重要な要素として挙げています。具体的な神社名とその由来など古事記にまつわる興味深い縁起が紹介されて、まだ聞き足りないという雰囲気の内に講演時間満了となり、聴衆も古代ロマンと古事記の世界に大いに魅了されました。

冒頭に講師は、古事記とは何ぞや、即ち上・中・下の3巻に分かれる古事記では、上巻で天地の始まりから神武天皇誕生までが書かれている事を紹介。そして、主な神々及びその神々に纏わる神話が物語調に興味深く語られ、聞く者を古代ロマンの世界に引きずり込んでいく講師のゆったりとした口調と話の巧みさに、全員がうっとりと聞き惚れました。一神教の厳格さとは異なり、万物に神宿るという多神教のおおらかさ、八百万の神々に囲まれて暮らす日常のありがたさなど、古事記が現代にも根付いていることが語られました。更にお話は、我々の日常生活の身近にある、国分寺市・小金井市・小平市内の神社に進んでいきます。この地に神社を立てる上で、3つのポイント即ち、①武蔵野台地にあること②国分寺崖線にあること③玉川上水が流れていることを重要な要素として挙げています。具体的な神社名とその由来など古事記にまつわる興味深い縁起が紹介されて、まだ聞き足りないという雰囲気の内に講演時間満了となり、聴衆も古代ロマンと古事記の世界に大いに魅了されました。  講師は、この表題を選んだ理由からお話を起こします。小学生の頃から、知っているし、味も分かっている。でもその由来など誰も気に留める者はいない…、そこに気づいた講師の着想のユニークさが興味深いものに感じられます。京都聖護院の森で八橋検校の墓参に訪れる人々に、琴型の煎餅を売り出した「八つ橋総本店」の330年にわたる歩み、「八橋検校」の生い立ち、「修験宗総本山聖護院門跡」、八つ橋の名を巡っての「伊勢物語」等々凡そ八つ橋に関係する事象を網羅的に調べ上げて解説。更に京都の聖護院八つ橋総本店及び愛知県の三河にある八橋という地名の残る場所(知立市八橋町)への現地調査によって詳細な把握を行っていること等、内容は、思わず、うーんと唸ってしまいそうな秀逸な構成である。そこはかとなく優雅でニッキの香りも高く甘くおいしい八つ橋に相応しい味のある話でしたが最後に、八つ橋業界の現状と問題点について述べた時、今年の6月に起こった「八つ橋創業に関する衝撃的な事件」が如何にも残念という講師の気持ちが伝わってきました。

講師は、この表題を選んだ理由からお話を起こします。小学生の頃から、知っているし、味も分かっている。でもその由来など誰も気に留める者はいない…、そこに気づいた講師の着想のユニークさが興味深いものに感じられます。京都聖護院の森で八橋検校の墓参に訪れる人々に、琴型の煎餅を売り出した「八つ橋総本店」の330年にわたる歩み、「八橋検校」の生い立ち、「修験宗総本山聖護院門跡」、八つ橋の名を巡っての「伊勢物語」等々凡そ八つ橋に関係する事象を網羅的に調べ上げて解説。更に京都の聖護院八つ橋総本店及び愛知県の三河にある八橋という地名の残る場所(知立市八橋町)への現地調査によって詳細な把握を行っていること等、内容は、思わず、うーんと唸ってしまいそうな秀逸な構成である。そこはかとなく優雅でニッキの香りも高く甘くおいしい八つ橋に相応しい味のある話でしたが最後に、八つ橋業界の現状と問題点について述べた時、今年の6月に起こった「八つ橋創業に関する衝撃的な事件」が如何にも残念という講師の気持ちが伝わってきました。